Als wichtiger Bestandteil der Wärmewende wird die Fernwärme-Versorgung im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung deutlich ausgeweitet. Für manche Hausbesitzer eröffnet sich so eine neue Heizlösung, die jedoch mit Blick auf Kosten und Konditionen genau geprüft werden sollte.

Fernwärme ist nicht nur eine moderne Alternative zu fossilen Öl- oder Gasheizungen, sondern gilt längst als einer wichtigsten Bausteine für die klimaneutrale Wärmeversorgung in Deutschland. Sie bietet Hausbesitzern den Vorteil, dass die Wärme direkt und zuverlässig über ein Netz ins Gebäude kommt. Gleichzeitig unterscheidet sich Fernwärme in vielen Punkten von individuellen Heizsystemen, etwa bei den Kosten, den Vertragsbedingungen und der Verfügbarkeit. Damit Eigentümer die richtige Entscheidung treffen können, beantworten wir im Folgenden die wichtigsten Fragen rund um Technik, Einsatzmöglichkeiten und Besonderheiten der Fernwärme.

Was versteht man unter Fernwärme?

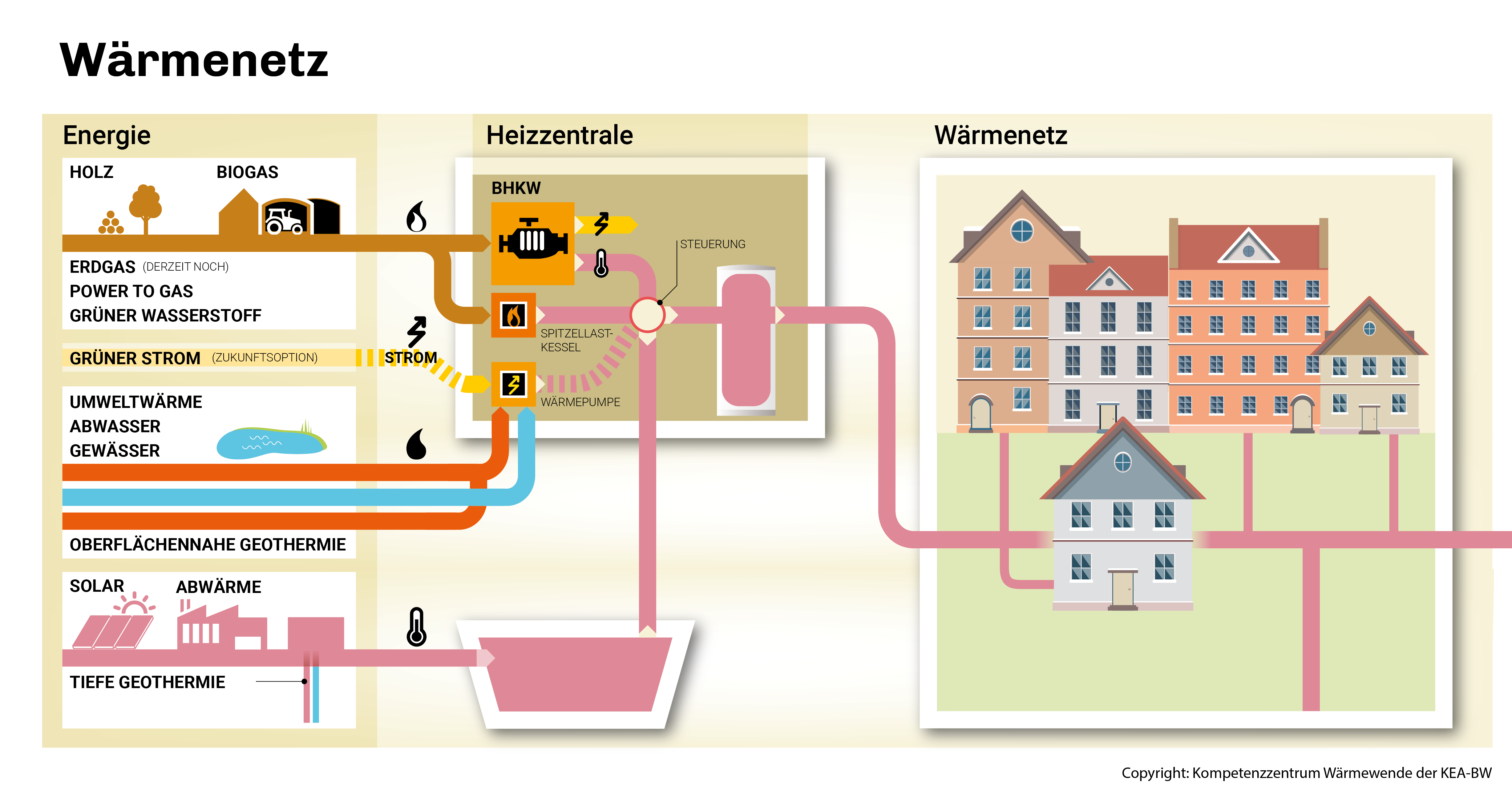

Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der die Energie nicht im eigenen Haus bereitgestellt wird, sondern in externen, zentralen Anlagen. Diese Anlagen können z. B. Heizkraftwerke, Biomasseanlagen oder auch Großwärmepumpen sein. Von dort wird die Wärme in Form von heißem Wasser über ein weit verzweigtes sowie sehr gut gedämmtes Rohrleitungsnetz direkt in die angeschlossenen Gebäude transportiert.

Für Hausbesitzer bedeutet das: Im Keller steht kein eigener Wärmeerzeuger mehr. Stattdessen gibt es eine Übergabestation, die die Wärme aus dem Fernwärmenetz auf das hauseigene Heizsystem überträgt und auch das Warmwasser für Küche und Bad bereitstellt.

Wie funktioniert ein Fernwärmesystem im Detail?

Ein Fernwärmesystem ist prinzipiell ein geschlossener Kreislauf. Das von der Erzeugungsanlage (z. B. Heizkraftwerk) erhitzte Wasser wird mittels Pumpen über stark gedämmte, sowohl unter- als auch oberirdische Leitungen transportiert und gelangt über unterirdische Leitungen zum Kundengebäude. Dort ist eine Hausübergabestation mit einem integrierten Wärmeübertrager installiert, der die Wärme indirekt sowie bedarfsgerecht auf das interne Heizungs- und Warmwassersystem überträgt. Danach fließt das Wasser aus dem Netz abgekühlt zurück ins Heizkraftwerk, wo es erneut erhitzt wird.

Eine besonders effiziente Nutzung der eingesetzten Energie ermöglichen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen). Denn sie erzeugen primär Strom, wobei sich die entstehende Abwärme direkt als Fernwärme nutzen lässt.

Welche Energiequellen kommen zum Einsatz?

Ein großer Vorteil der Fernwärme ist ihre Flexibilität: Sie kann aus vielen unterschiedlichen Energiequellen erzeugt werden. Traditionell wird in Deutschland noch viel Erdgas genutzt, daneben auch Kohle, Öl oder Abfallverbrennung. Zunehmend setzen die Versorger jedoch auf erneuerbare Energien und klimafreundliche Quellen:

- Biomasse: z. B. Holz, Biogas oder Biomethan

- Geothermie: Nutzung von Wärme aus tieferen Erdschichten

- Solarthermie: großflächige Solarkollektoren, die Wärme ins Netz einspeisen

- Industrielle Abwärme: z. B. aus Produktionsprozessen oder Rechenzentren

- Großwärmepumpen: die Wärme aus Flüssen, Seen oder Abwasser nutzen

Laut BDEW haben erneuerbare Energien, unvermeidbare Abwärme und übrige Energieträger im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes einen Netto-Anteil von rund 34 Prozent (Stand: 4/2025) an der leitungsgebundenen Wärmeerzeugung für Fernwärme in Deutschland. Mit Blick auf die Zukunft ist geplant, dass bis spätestens 2045 die gesamte Fernwärmeversorgung in Deutschland klimaneutral werden soll.

Fernwärme, Nahwärme und Contracting – wo liegen die Unterschiede?

Fern- und Nahwärme werden unter dem Oberbegriff „Wärmenetze“ zusammengefasst. Technisch gesehen handelt es sich um dasselbe System – der Unterschied liegt lediglich in der Netzgröße:

- Fernwärme bezeichnet große Netze, die viele Gebäude oder ganze Stadtteile versorgen.

- Nahwärme meint kleinere Netze, die sich meist auf wenige Gebäude (z. B. auf ein Neubaugebiet) oder auf ein begrenztes Quartier beschränken.

Daneben gibt es noch das sogenannte Wärme-Contracting. Dabei errichtet ein Energieversorger eine maßgeschneiderte, kleinere Heizungsanlage direkt vor Ort, etwa im Keller oder auf dem Grundstück de Kunden. Er betreibt die Anlage, finanziert sie und verkauft die erzeugte Wärme an die Bewohner. Im Unterschied zur Fernwärme gibt es hier also kein großes Netz.

Wie verbreitet ist Fernwärme in Deutschland?

Nach Gas- und Ölheizungen ist Fernwärme der drittwichtigste Energieträger zur Wohngebäudebeizung. Etwa 15,5 Prozent aller deutschen Wohnungen wurden im Jahr 2024 damit beheizt, in Neubauten lag der Anteil sogar bei rund 25 Prozent. Besonders in Städten ist Fernwärme stark vertreten, da sich dort die hohen Wärmebedarfe bündeln lassen. Auf dem Land ist sie seltener, gewinnt aber dort zunehmend an Bedeutung: z. B. in Kombination mit Biomasseanlagen oder falls industrielle Abwärme genutzt werden kann.

Wo gibt es eine Anschlussmöglichkeit ans Fernwärmenetz?

Laut aktuellem Gebäudeenergiegesetz 2024 müssen alle Heizsysteme bis 2045 klimaneutral werden. Bis dahin müssen Hausbesitzer für ihr individuelles Heizsystem mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Beim Anschluss an Fernwärme gilt diese Anforderung automatisch als erfüllt, da der Versorger für die fristgerechte Umstellung auf klimafreundliche Energiequellen verantwortlich ist.

Ob ein Haus mit Fernwärme beheizt werden kann, hängt davon ab, ob in der Nähe ein Wärmenetz liegt. Eine wichtige Grundlage für den Ausbau der Fernwärme ist die kommunale Wärmeplanung, die seit 2024 gesetzlich vorgeschrieben ist:

- Großstädte müssen bis 2026 einen Wärmeplan vorlegen, kleinere Gemeinden bis 2028.

- Die Pläne zeigen, in welchen Gebieten Wärmenetze ausgebaut oder neu gebaut werden sollen.

- Kommunen können in begründeten Fällen einen Anschluss- und Benutzungszwang für bestimmte Gebiete ausweisen bzw. erlassen oder durch einen Bebauungsplan einführen.

Für Hausbesitzer bedeutet das: Anhand der Wärmeplanung ihrer Kommune können sie frühzeitig erkennen, ob ihr Gebäude künftig an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden kann oder vielleicht sogar muss.

Welche Vor- und Nachteile bietet Fernwärme für Hausbesitzer?

Für Hausbesitzer kann Fernwärme auf den ersten Blick eine komfortable Lösung sein. Sie benötigen keinen eigenen Wärmeerzeuger im Keller, müssen keine Wartung beauftragen und sich nicht um den Brennstoffeinkauf kümmern. Die Wärme kommt zuverlässig über die Leitung ins Haus.

Allerdings entstehen beim Anschluss an ein Fernwärmenetz zunächst Investitionskosten. Dazu gehören die Übergabestation, Speicher, Rohrleitungen sowie gegebenenfalls neue Heizflächen im Gebäude. Diese Ausgaben lassen sich im Rahmen einer Heizungssanierung jedoch durch staatliche Förderprogramme bezuschussen.

Ein zentraler Punkt für Eigentümer sind die laufenden Verbrauchskosten. Anders als Strom oder Gas wird Fernwärme nicht an einem überregionalen Markt gehandelt. Sie ist ein lokales Produkt, dessen Preis stark von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängt. Unterschiede ergeben sich u. a. aus der Größe des Netzes, der Zahl der angeschlossenen Abnehmer, den eingesetzten Erzeugungsanlagen und Energieträgern sowie dem Anlagenalter. Die Folge: Die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Netzen können erheblich sein. Da in einem Wärmenetz üblicherweise nur ein Versorger tätig ist, handelt es sich um ein sogenanntes „natürliches Monopol“. Eine freie Anbieterwahl sowie ein Anbieterwechsel, z. B. bei (größeren) Preiserhöhungen, ist somit in der Regel nicht möglich.

Tipp: Die Verbraucherzentrale rät, empfiehlt, die Wirtschaftlichkeit von Fernwärme mit einem Vollkostenvergleich zu prüfen. Dabei sollten auch realistische Lebensdauern der miteinander verglichenen Heizungsanlagen sowie die Effizienzverluste der eigenen Wärmeerzeugung berücksichtigt werden.

Welcher rechtliche Rahmen gilt für Preise und Vertragsbedingungen?

Die rechtliche Grundlage für die Ausgestaltung von Fernwärmeverträgen bildet die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)“. Dort ist u. a. festgelegt, dass ein erstmalig geschlossener Versorgungsvertrag höchstens zehn Jahre laufen darf und sich danach um fünf Jahre verlängern kann. Kündigungen sind zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit möglich. Die langen Vertragsbindungen haben vor allem wirtschaftliche Gründe: Investitionskosten für Erzeugungsanlagen und Netze amortisieren sich nur über eine langfristig gesicherte Versorgung.

Allerdings können die Preise während der Vertragslaufzeit angepasst werden – die sogenannte Preisanpassungsklausel macht dies möglich. Zwar sind die Anbieter verpflichtet, eine angemessene Preisbildung einzuhalten, die zudem kartellrechtlich überwacht wird. Dennoch fordert die Verbraucherzentrale Bundesverband mehr Transparenz bei der Berechnung der Fernwärmepreise sowie die Einrichtung einer bundesweiten Preisaufsicht. Zudem plädieren die Verbraucherschützer für die Einführung und Kontrolle einer Preisobergrenze, die sich an den Kosten für den Betrieb einer Wärmepumpe orientieren sollte.

Momentan liegt es am Gesetzgeber, die Fernwärmeverordnung verbraucherfreundlicher als bisher zu gestalten. Denn die AVBFernwärmeV befindet sich derzeit im gesetzlichen Novellierungsverfahren, welches noch von der Ampelregierung eingeleitet wurde.

Foto Header: www.kea-bw.de