Bestimmte Kennwerte von Wärmepumpen sind entscheidend, um verschiedene Modelle sinnvoll zu vergleichen. Werte wie COP, ETAs, JAZ oder SCOP geben verlässliche Hinweise auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit. Was diese Angaben bedeuten und welche praktische Aussagekraft sie besitzen, zeigt dieser Überblick.

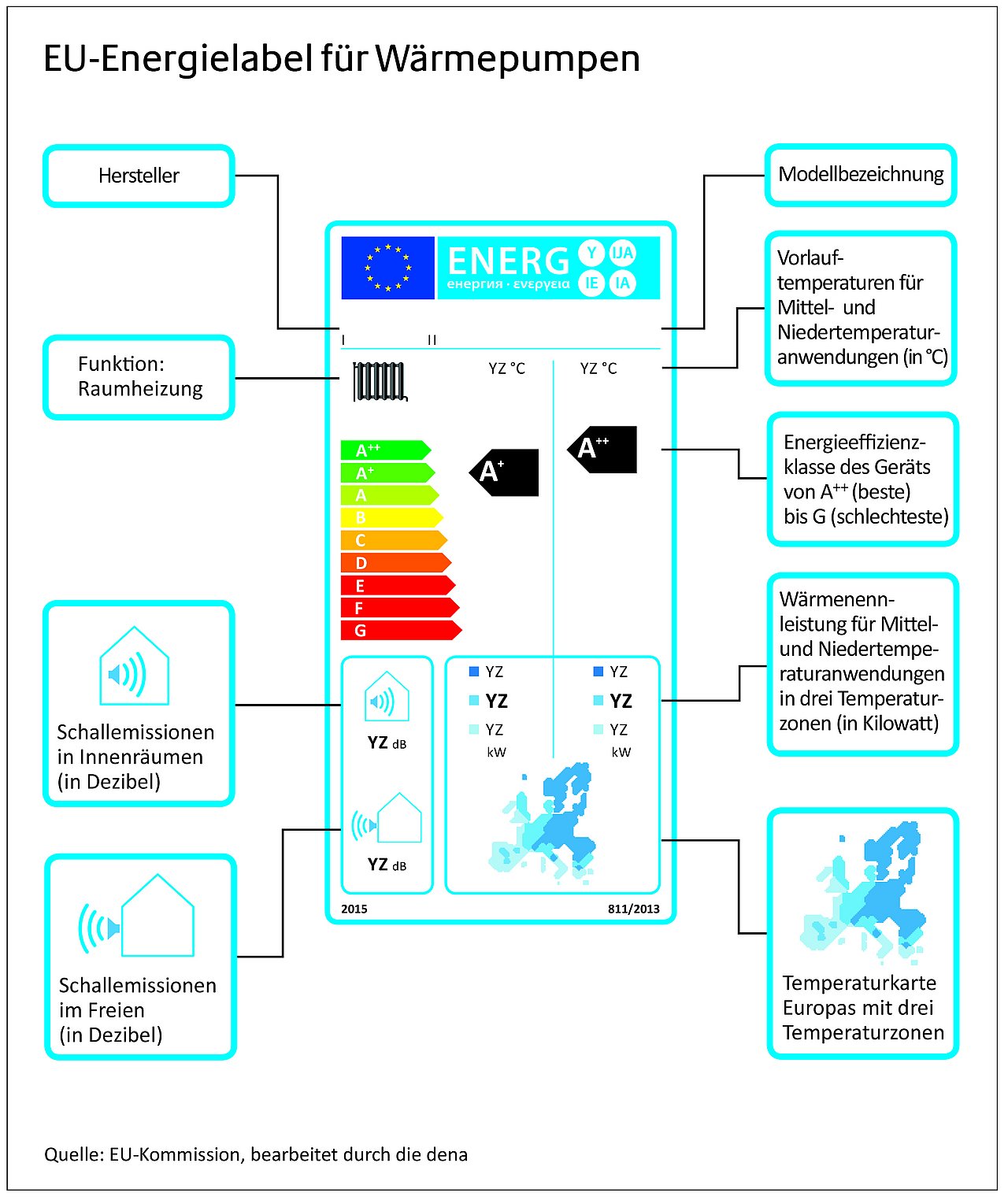

Ob Neubau oder Modernisierung – bei der Wahl einer Wärmepumpe spielen zahlreiche technische Werte eine Rolle. In den Datenblättern und im EU-Energielabel finden sich unterschiedliche Kennwerte, die eine Einschätzung von Leistung, Verbrauch und Komfort ermöglichen und teilweise Voraussetzungen für die KfW-Heizungsförderung sind. Dazu gehören Effizienzkennzahlen für den Heiz- und Kühlbetrieb ebenso wie Angaben zur Geräuschentwicklung. Dieser Beitrag erklärt die wichtigsten Größen und zeigt, worauf es bei der Bewertung wirklich ankommt.

Wärme- und Kühlleistung

Die Heizleistung wird in Kilowatt (kW) angegeben bezeichnet die maximale Wärmeleistung, die eine Wärmepumpe abgeben kann. Sie muss auf die Heizlast des Gebäudes abgestimmt sein, um eine optimale energetische Effizienz zu gewährleisten.

Falls sich eine Wärmepumpe zusätzlich für den sommerlichen Kühlbetrieb nutzen lässt, wird im Herstellerdatenblatt auch die Kühlleistung angegeben.

Wichtig: Die Wärme- und Kühlleistung beziehen sich auf einen bestimmten Betriebspunkt (siehe COP).

COP – Leistungszahl

Der Coefficient of Performance (COP), auch Leistungszahl genannt, drückt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmeleistung und dem dafür benötigten Strom aus. Beispiel: Bei einem COP von 4,0 wird für 4 kW Heizleistung 1 kW Strom benötigt. Ein hoher COP-Wert deutet somit auf eine hohe Effizienz der Wärmepumpe hin.

Der COP wird im Labor bzw. auf dem Prüfstand ermittelt und eignet sich vor allem zum Vergleich verschiedener Wärmepumpen-Modelle und sind aus den Herstellerdatenblättern entnehmbar. Allerdings ist eine reelle, vergleichende Bewertung nur dann seriös möglich, wenn sich die COP-Werte auf dieselben Betriebspunkte beziehen. Denn zur Leistungszahl (sowie zur Wärme- und Kühlleistung) gehören immer folgende Angaben: Art und Temperaturniveau der Wärmequelle sowie das Kürzel für den Wärmeträger und dessen Vorlauftemperatur.

Beispiele:

- Der COP-Wert einer Wärmepumpe im Betriebspunkt A7/W35 beschreibt den Wirkungsgrad einer (Außen-)Luft/Wasser-Wärmepumpe (A = Außenluft) den sie bei einer Außentemperatur von 7 Grad Celsius und einer Heizwasser-Vorlauftemperatur (W = (Heiz-)Wasser) von 35 °C erreicht – ein typischer Wert für Flächenheizsysteme.

- Ein typischer Betriebspunkt für Luft/Wasser-Wärmepumpen-Heizsysteme mit klassischen Heizkörpern ist z. B. A7/W55. Hier beträgt die (Heiz-)Wasser-Vorlauftemperatur somit 55 °C.

- Der COP-Wert einer Wärmepumpe im Betriebspunkt B0/W55 beschreibt den Wirkungsgrad einer Sole/Wasser-Wärmepumpe (B = Brine = Sole bzw. Erdreich), den sie bei einer Soletemperatur von 0 °C und einer Heizwasser-Vorlauftemperatur (W = (Heiz-)Wasser) von 55°C erreicht.

Hinweis: Es sollte zudem darauf geachtet werden, ob der Hersteller für die Messungen genormte Prüfbedingungen nutzt – insbesondere die EN 14511.

SCOP – Seasonal Coefficient of Performance

Aussagekräftiger als der COP ist der Seasonal Coefficient of Performance (SCOP). Der SCOP basiert zwar auf den im Labor gemessenen COP-Werten und Heizleistungen. Allerdings wird die Effizienz nicht wie beim COP in einem, sondern hier in vier definierten Betriebspunkten ermittelt. Zusätzlich erfolgt die Bewertung in Abhängigkeit von drei Klimazone (Nord-, Mittel- und Südeuropa). Dies ermöglicht eine noch präzisere bzw. realistischere Bewertung der Leistungseffizienz im Vergleich zum COP. Außerdem bildet der SCOP die Grundlage für das EU-Energielabel gemäß ErP-Richtlinie.

EER – Energy Efficiency Ratio

Soll die Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen eingesetzt werden, lässt sich die Kühleffizienz an der sogenannten EER (Energy Efficiency Ratio) ablesen. Der EER ist eine Kennzahl, die die energetische Effizienz von elektrisch betriebenen Kälteanlagen beschreibt und dazu die abgegebene Kälteleistung zur aufgenommenen elektrischen Energie ins Verhältnis setzt. Normgemäß wird der EER unter standardisierten Messbedingung bei 27 °C Innenlufttemperatur und 35 °C Außenlufttemperatur im Volllastbetrieb ermittelt. Der EER ist also die Leistungszahl des Kühlbetriebs und der COP die Leistungszahl des Heizbetriebs bei einer Wärmepumpe.

SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio

Auch beim Kühlbetrieb einer Wärmepumpe gibt es ein Gegenstück zum SCOP: Die SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) spiegelt die Gesamtleistung einer Kälteanlage über die gesamte Kühlperiode unter Berücksichtigung der saisonal schwankenden Effizienz wider. Dadurch wird die energetische Effizienz realitätsnäher abgebildet als beim EFR – und ist dadurch Bestandteil des EU-Energielabels.

ETAs – jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETAs) wurde in der europäischen Ökodesign-Richtlinie festgelegt. Der Kennwert kennzeichnet das Verhältnis zwischen dem jeweils gedeckten Raumheizungsbedarf in einer definierten Heizperiode sowie die Warmwasserbereitung über das gesamte Jahr und den dafür notwendigen Energieverbrauch. Für die konkrete Berechnung dividiert der Experte den SCOP-Wert durch den Primärenergiefaktor des eingesetzten Stroms.

ETAs ist Grundlage der Energielabel und wichtig bei der Beantragung der Wärmepumpen-Förderung, weil hier bestimmte ETAs-Grenzwerte eingehalten werden müssen. Für die KfW-Heizungsförderung gilt beispielsweise:

- Luft/Wasser-Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C bzw. 55 °C müssen einen ETAs von mind. 145 % bzw. 125 % erreichen.

- Sole/Wasser-Wärmepumpe mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C bzw. 55 °C müssen einen ETAs von mind. 150 % bzw. 135 % erreichen.

Aufgrund dieser Bedeutung sind die gerätespezifischen Werte in den Herstellerunterlagen sowie in den Handwerkerangeboten anzugeben.

JAZ – Jahresarbeitszahl

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt konkreten Aufschluss darüber, wie energieeffizient bzw. stromsparend das gesamte Heizsystem des Hauses in der Praxis arbeitet. Die JAZ gibt dazu das Verhältnis von abgegebener Wärme zu aufgenommener Energie über das gesamte Jahr an. Sie lässt sich, im Gegensatz zu COP, SCOP und ETA-S Wert, nicht aus einer Herstellertabelle entnehmen. Denn zur Ermittlung der JAZ werden auch Rahmenbedingungen wie Heizgrenztemperatur, Vorlauf und Rücklauf, etwaige solare Heizungsunterstützung und die Warmwasserbereitung berücksichtigt. Somit bezieht sich der Wert nicht alleine auf die Wärmepumpe, sondern auf das gesamte Heizungssystem.

Beispiel: Bei einem jährlichen Wärmeverbrauch von 6.000 kWh und einem jährlichen Stromverbrauch des Wärmepumpenheizsystems von 1.500 kWh errechnet sich eine JAZ von 4,0 (6.000 kWha : 1.500 kWha). Hierbei gilt: Je höher die JAZ desto niedriger fallen die Heizkosten aus, weil mehr (kostenlose) Umweltenergie und weniger Antriebsstrom benötigt wird.

Wichtig: Die „theoretische“ JAZ wird nach der Richtlinie VDI 4650 berechnet. Allerdings weicht dieser Wert normalerweise vom tatsächlichen, in der Betriebspraxis ermitteltem Wert ab. Denn es gibt einige Faktoren, die sich rein rechnerisch nicht berücksichtigt lassen, aber dennoch die Anlageneffizienz beeinflussen: zum Beispiel die Qualität der Installation und Einregulierung des Heizungsgesamtsystems, das Heiz- und Lüftungsverhalten der Bewohner sowie die realen Wetterverhältnisse.

Tipp: Mit Blick auf die Energieeffizienz müssen Wärmepumpen richtig einjustieren und bei Bedarf optimiert werden.

Schallleistungs- und Schalldruckpegel

Die Außeneinheit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe verursacht technologisch bedingte Geräusche. Vor dem Hintergrund einer Lärmbelastung der Umgebung bzw. der Nachbarschaft gilt es, den Schallleistungs- und den Schalldruckpegel zu unterscheiden. Beide Messgrößen werden in Dezibel (dB), genauer gesagt in dB(A), angegeben. Der „(A)“ weist übrigens auf einen bewerteten Schalldruckpegel hin. Dieser wird für die meisten allgemeinen Geräuschmessungen verwendet, um die tatsächliche Lärmbelästigung für Menschen besser darzustellen als der reine Schalldruckpegel (dB). Deshalb verwenden gesetzliche Lärmschutzvorschriften, wie die TA Lärm, meist dB(A)-Werte, um Grenzwerte für die Lärmbelästigung festzulegen.

Der Schallleistungspegel beschreibt die Schallenergie, die das jeweilige Wärmepumpenmodell abstrahlt. Dieser Wert wird im technischen Herstellerdatenblatt angegeben und ermöglicht es, verschiedene Geräte vor dem Kauf miteinander zu vergleichen.

Der Schalldruckpegel hingegen gibt an, wie hoch die Lärmbelastung an einem bestimmten Ort ist, z. B. an einem Fenster oder auf dem Nachbargrundstück. Dieser Wert hängt vor allem von der Schallleistung, den Aufstell- und Umgebungsfaktoren sowie von der Entfernung ab. Allerdings kommt manchmal erschwerend hinzu, dass die Geräuschwahrnehmung und das Geräuschempfinden von Menschen bzw. den Nachbarn unterschiedlich ausfällt.

Tipp: Der Schalldruckpegel ist für die Einhaltung der gesetzlichen Lärmschutz-Grenzwerte entscheidend. Bei Bedarf gibt es verschiedene Maßnahmen, um den Schallleistungspegel einer im Freien aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe zu verringern.

GWP – Global Warming Potential-Wert

Die Klimawirkung von Kältemitteln wird über den Global Warming Potential-Wert (GWP) beschrieben. Er beschreibt, wie stark ein Gas im Vergleich zu Kohlendioxid (CO₂) die Erderwärmung beeinflusst – gemessen über 100 Jahre. CO₂ hat den Referenzwert 1.

Natürliche Kältemittel, wie Propan (R290) oder auch CO₂ (R744), gelten als besonders umweltfreundlich und zukunftssicher. Synthetisches R32 wird vorerst weiterhin als (etablierte und bewährte) Zwischenlösung genutzt, vor allem z. B. bei Luft-Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise als auch bei Split-Klimaanlagen (Luft-Luft-Wärmepumpen), die Heizen und Klimatisieren können.

Solange die Anlage dicht ist, entstehen keine direkten Treibhausgas-Emissionen. Trotzdem gilt: Je niedriger der GWP-Wert, desto geringer das Risiko für die Umwelt, falls es doch zu einem Austritt kommt.

Tipp: In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über Kältemittel für Wärmepumpen.

Foto: Zukunft Altbau